|

|

Bernhard

Peter

Kamakura

(Präf. Kanagawa), Kencho-ji, Teil (1): Beschreibung und Photos

von Somon, Sanmon und Karamon

Lage und

Erreichbarkeit, Touristisches

Das Becken von Kamakura ist von einer Hügellandschaft umgeben,

durch die sich einige wenige durchgehende Verkehrsadern ziehen.

Eine der wichtigsten ist die nach Norden führende Kanagawa

Prefectural Route 21, die sich durch die Hügel nach

Kita-Kamakura windet, um dort auf die Eisenbahnverbindung nach

Tokyo zu stoßen und sie ab da parallel zu begleiten. Entlang

dieser Strecke befinden sich etliche Tempelanlagen, die man am

besten in einer gemeinsamen Tour besichtigt, beginnend am

Westausgang des Tsurugaoka-Hachiman-guu. Von dort beginnend folgt

man der 90°-Biegung der Straße um das linkerhand befindliche

Museum of Modern Art Kamakura und erreicht den Tempelzugang nach

590 m rechterhand. Vom Bahnhof Kamakura wären es insgesamt 1,8

km Fußweg oder eine halbe Stunde. Vom Bahnhof Kita-Kamakura ist

es fast genauso weit.

Eine sinnvolle Busverbindung existiert nicht, außer man fährt mit dem Zug bis Kita-Kamakura und nimmt dort den Enoden-Bus in Richtung Kamakura und steigt an der Bushaltestelle Kencho-ji aus. Oder man nimmt den Bus in Gegenrichtung an der Station JR Kamakura, Bussteig am Ostausgang. Da es hier aber einen Tempel nach dem anderen zu besichtigen gibt, ist es am sinnvollsten, am Tsurugaoka-Hachiman-guu zu beginnen und alle Tempel nacheinander bis zum Bahnhof Kita-Kamakura zu besichtigen, und dann wieder mit der Bahn ins Zentrum zu fahren. Im einzelnen reihen sich folgende Tempel hintereinander: Enno-ji, Kenchou-ji, Zenkyo-in, Choju-ji, Meigetsu-in, Jouchi-ji, Toukei-ji und Engaku-ji; einige mit mehr, andere mit weniger Besichtigungserlebnis. In dieser Reihe gehört der Kenchou-ji (Adresse: 8 Yamanouchi, Kamakura, Kanagawa 247-0062) zu den größeren und wertvolleren Tempel. Dennoch gibt es entlang dieser Reihe relativ wenig Besichtigungstourismus, mit zunehmender Außenlage immer weniger, und die Atmosphäre in der Tempelanlage ist eher ruhig und privat (zugegeben, ich war in strömendem Regen im September dort). Die Zahlen sprechen von ca. 1 Mio. Besuchern im Jahr, kein Wunder, denn es handelt sich um einen der ältesten und größten Zen-Tempel. Hinter dem Sanmon wird ein Eintritt von 500 Yen erhoben.

Die Tempelschätze sind selten zu sehen und werden meist Anfang November in einer nur kurz (3 Tage) währenden Sonderausstellung (Homotsu Kazeire, wörtlich Schätze an die frische Luft bringen) gezeigt, meist um den 3.11. herum, was in Japan ein nationaler Feiertag ist, der Kulturtag. Dann kann man unter anderem eine hölzerne Sitzstatue des Tempelgründers, Houjou Tokiyori, sehen, ein aus dem 13. Jh. stammendes wichtiges Kulturgut, weiterhin eine Malerei aus dem Jahr 1271, die den spirituellen Gründer, Rankei Douryuu, darstellt, eine als Nationalschatz eingestufte Seidenmalerei im Stil der südlichen Song-Dynastie. An diesen Tagen wird auch das Karamon für Besucher geöffnet, die Ausstellung kostet aber 500 Yen zusätzlich Eintritt.

Im jahreszeitlichen Zyklus findet am 3.2. Setsubun am Hansoubou-Schrein statt, bei dem Bohnen geworfen werden und das Glück mit Rufen "Fuku-wa uchi, Fuku-wa uchi" (Glück herein) beschworen wird, während Oni vertrieben wird. Am 16.6. findet eine Gedenkveranstaltung für den cleveren Geschäftsmann Kawamura Zuiken (1618-1699) statt, der 1657 nach einem verheerenden Stadtbrand in Edo/Tokyo einen riesigen Profit machte, indem er sofort alle verfügbaren Holzbestände aufkaufte und teuer zum Wiederaufbau anbot. Aber er war nicht nur ein skrupelloser Katastrophenprofiteur, sondern auch ein frommer Anhänger des Zen, und er spendete dem Kenchou-ji eine respektable Summe und ließ sich hier begraben, in der Nähe des Weges zwischen dem Shoutou-in und dem Hansoubou-Schrein. Am 15.7. findet in der Buddha-Halle und am Sanmon jeweils eine Gedenkveranstaltung für die Verstorbenen statt, insbesondere für die ohne Hinterbliebene, sinngemäß eine Opferspende an die Hungergeister. Am 23.8. und am 24.8. gedenkt man im Tempel des Gründungsabtes mit einer chinesisch geprägten Veranstaltung. Am 28.9. gibt es eine Gedenkfeier für Bambus-Teebesen (Chasen-kujou), der symbolisch für die enge Verbindung zwischen Zen-Kultur und Tee-Kultur steht. Am 5.10. gibt es eine Gedenkveranstaltung für Daruma = Bodhidharma, den Gründer des Zen-Buddhismus, an seinem fiktiv angenommenen Geburtstag. Am 23.11. gibt es ein Haiku-Festival in Erinnerung an Houjou Tokiyori, der ein Haiku-Dichter war. Haiku-Kunst und Zen stehen sich sehr nahe, weil beide die Prinzipien der Einfachheit und Enthaltung pflegen. Das Datum ist Tokiyoris Todestag. Und am 31.12. wird wie in jedem Tempel das Ende des Jahres begangen.

Jeden Freitag und Samstag findet im Houjou 15:30-16:30 Zazen-Meditation statt. Samstags findet am Sanmon um 11.00 und um 13:00 ein "Dharma-Talk" statt, aber nur auf Japanisch. Mehrfach im Jahr gibt es eine Zen-Meditation auf Englisch, an der Besucher teilnehmen können. Auch wenn der Tempel am Eingang das nicht vermuten läßt, ist er extrem weitläufig, vom Tor bis zum letzten Schrein legt man über 650 m zurück. Der Tempel wäre ein möglicher Ausgangspunkt für eine Wanderung entlang der in den Hügelwäldern angelegten Trails, von denen eine Abzweigung bis zum Zuisen-ji führt.

Geschichte

und Bedeutung

Der Kenchou-ji ist ein

Zen-Tempel und gehört zur Rinzai-shuu (Rinzai-Schule), ist sogar

einer deren Haupttempel, nämlich der oberste Tempel der

Kenchou-ji-Richtung, zu der heute ca. 400 Untertempel gehören.

Und er ist nicht nur der älteste reine Zen-Tempel der Stadt,

sondern einer der ältesten Zen-Tempel des ganzen Landes. In der

frühen Zeit wurde der Zen-Buddhismus von China ausgehend in

Japan eingeführt, und ab da entwickelte er sich zur

intellektuellen Grundlage der gebildeten Schichten, der oberen

Klassen, insbesondere der Samurai. Einer der wichtigsten

Wegbereiter dieser Entwicklung war der Mönch Lanxi Daolong

(1213-1278, auch: Lan-hsi Tao-lung), der ein Schüler von Meister

Wuming Huixing war und aus dem China der südlichen Song-Dynastie

nach Japan kam und dort unter dem Namen Rankei Douryuu

bekannt wurde. Er stammte aus der Provinz Zhejiang in der Nähe

von Shanghai und kam 1246 im Alter von 34 Jahren nach Japan,

lehrte erst in Kyushu und Kyoto und kam dann auf Einladung von Houjou

Tokiyori, (1227-1263), des damaligen Machthabers und Regenten

in Kamakura sowie ein begeisterter Anhänger des Zen-Buddhismus,

in die Stadt, zunächst als persönlicher Instruktor in

religiösen Dingen für den 5. Chef des Bakufu, wobei er

zunächst im Tempel Jufuku-ji unterkam, aber bald gründete er in

der Stadt im Jahre 1253 den Kenchou-ji und wurde dessen erster

Leiter. Kaiser Gofukakusa (regierte 1246-1259) unterstützte die

Gründung. 1273 war der Bau des ersten Tempels vollendet. In

späteren Jahren ging Rankei Douryuu 1262 nach Kyoto in den

dortigen Kennin-ji als dessen 11. Abt, wo es zur damaligen Zeit

noch keinen rein auf Zen (chin. Ch'an) spezialisierten Tempel

gab. Es gab zwar schon in anderen Städten Zen, aber die Tempel

beherbergten gleichzeitig mehrere Schulrichtungen, insbesondere

gab es Mischungen mit dem damals starken esoterischen Buddhismus.

Rekonstruktion der Genealogie der Shikken (Regenten) aus der Familie Houjou in der Zeit des Kamakura-Shogunats:

Im Kenchou-ji folgte zunächst Wuan Puning (1197-1276, jap. Gottan Funei) als zweiter Abt nach. Auch dieser stammte aus China. Ihre Heimat war damals Opfer von mongolischen Invasionen, und die mongolischen Herrscher unterdrückten den Buddhismus, deswegen kamen viele Mönche und Priester nach Japan ins selbstgewählte Exil und verbreiteten dort Zen. Nach dem Tod seines Förderers Houjou Tokiyori kehrte Gottan Funei jedoch unerwartet nach China zurück. Und danach kam Lanxi Daolong, der sich in Japan viel wohler fühlte als der zweite Abt und der selber mittlerweile fließend Japanisch sprach, noch einmal als dritter Abt in den Kenchou-ji zurück. Er starb 1278 im Tempel im Alter von 66 Jahren. Sein postumer, von Kaiser Go-Uda verliehener Name war Daigaku Zenji, was soviel wie "großer erleuchteter Zen-Meister" bedeutet. Er war die erste Person, die diesen Titel verliehen bekam. Insofern kann man mit Fug und Recht sagen, daß der Zen-Buddhismus genau hier mit dem Kenchou-ji einen seiner ersten Tempel erhielt, der nur dieser Richtung gewidmet war. Der Zen-Buddhismus hatte in Japan genau hier eine seiner Keimzellen. Übrigens waren andere wichtige Keimzellen des Zen in Japan der 1191 gegründete Houon-ji und der 1195 gegründete Tempel Shoufuku-ji in der Stadt Fukuoka. Der Kenchou-ji ist jedoch der erste reine Rinzai-Zen-Tempel des Landes. Neu war die reine, strikte Orientierung an der Zen-Lehre, wie er sie in China gelernt hatte. Und die Striktheit der chinesischen Zen-Tempel wurde institutionell und baulich auf diese Tempelanlage übertragen und ist trotz zahlreicher Zerstörungen und Neubauten auch heute noch ein wenig in der logischen Struktur und streng achsialen Gebäudeabfolge erfahrbar. Rankei Douryuu schrieb übrigens das Werk "Hogo Kisoku" zur Anleitung seiner Schüler, heute ein Nationalschatz, der nach wie vor im Tempel aufbewahrt wird. Auch viele nachfolgende Äbte und Mönche im Kenchou-ji kamen aus China (z. B. Daxiu Zhengnian, jap. Daikyuu Shounen, 1214-1289; Wuxue Zuyuan, jap. Mugaku Sogen, 1226-1286; Qingzhuo Zhengcheng, jap. Seisetsu Shouchoi, 1274-1339; u. v. a. m.), und auf dem Tempelgelände wurde in der ersten Zeit mehr chinesisch als Japanisch gesprochen. Der Tempelgründer Houjou Tokiyori lernte bei Rankei Douryuu und bei Gottan Funei, und im Alter wurde er selber Priester, mit dem buddhistischen Namen Kakuryou Boubousuu. Weil der damals mächtigste Mann im Kaiserreich so eine intensive und enge Bindung an diesen Tempel hatte, führte diese Vorbildfunktion zu einer raschen und umfassenden Verbreitung der Zen-Lehren in Japan. Der fünfte Abt des Tempels war Mugaku Sogen (1226-1286), der von Houjou Tokimune (1251-1284), dem achten Regenten der Kamakura-Zeit, im Jahre 1279 eingeladen wurde. Auch er kam ursprünglich aus China, und er wurde später der Gründungsabt des Engaku-ji, wobei er gleichzeitig Oberpriester des Kenchou-ji blieb.

Mit vollem Namen heißt der Tempel Kofukusan-Kenchou-ji oder noch umfassender Kofukusan-Kenchou-koukoku-zenji, denn Kofuku-san ist der zugehörige Bergname (Sangou). Kenchou-ji heißt er, weil er 1253 vollendet wurde, im 5. Jahr der Kenchou-Ära. Der Kenchou-ji wurde eine bedeutende Lehrstätte des Zen und hatte zeitweise über 1000 Mönche. Als man im Jahre 1323 im nahen Engaku-ji eine Gedenkfeier für Hojo Sadatoki anläßlich seines zwölften Todestages ausrichtete, schickte der Kenchou-ji 388 Priester zur Teilnahme, eine stolze Anzahl. Die gesamte Tempelanlage ist aufgrund der geschichtlichen Bedeutung für die Entwicklung des Zen-Buddhismus als national wichtige Stätte ausgewiesen. Der Tempel war mit allen sieben Gebäuden des klassischen Tempellayouts (heute: Soumon, Sanmon, Butsu-den, Hattou, Houjou, Zendou und Jikido/Ou-kuri) ausgestattet und hatte bald nach der Gründung bereits 49 Subtempel. Im Laufe der Geschichte war die Tempelanlage Opfer von mehreren Naturkatastrophen; 1293 wurden bei einem Erdbeben zahlreiche Gebäude der Erstausstattung zerstört, und 1315 gab es einen großen Brand. Mit Unterstützung erst der Houjou-Familie und dann der Ashikaga-Shogune wurde der Tempel jedesmal wiederaufgebaut.

Der Tempel gehört zu den sogenannten Kamakura-Go-san, den fünf großen Tempeln von Kamakura. Wörtlich bedeutet "Go-san" "fünf Berge", also fünf Tempel bzw. fünf Tempelränge. Dieses Ordnungssystem (Gosan/Gozan Jissetsu Seido) entstand in der späten Kamakura-Zeit und betraf die Zen-Tempel in den beiden Zentren Kyoto und Kamakura. In Kyoto. nahm der Nanzen-ji den ersten Rang ein, gefolgt vom Tenryuu-ji auf dem zweiten Rang und dem Kennin-ji, dem Toufukuji etc. Es gab Umgruppierungen, und ab 1386 war der Nanzen-ji als Sondertempel außen vor, der Tenryuu-ji nahm den ersten Rang ein, der Shoukoku-ji den zweiten, der Kennin-ji den dritten, der Toufuku-ji den vierten und der Manju-ji den fünften Rang. In Kamakura nahm der Kenchou-ji den ersten Rang ein, der Engaku-ji den zweiten, der Jufuku-ji den dritten, der Jouchi-ji den vierten und der Joumyou-ji den fünften Rang. Alle fünf sind Rinzai-Zen-Tempel. Die praktische Bedeutung war, daß die zugehörigen Tempel einerseits als besonders wichtig eingestuft und durch das Shogunat selbst kontrolliert wurden und daß sie sich andererseits besonders streng an den chinesischen Wurzeln des Zen orientierten. Andersherum ausgedrückt: Diese Klassifizierung war ein Instrument der politischen Kontrolle über die wichtigsten und einflußreichsten Tempel in den beiden damals wichtigsten Städten des Kaiserreichs und die Grundlage der verwaltungsmäßigen Organisation von Religion, um die zunehmende Macht der Zen-Klöster zu kontrollieren und die Aktivitäten der Tempel zu beeinflussen. Und über diese Tempel konnte wiederum die Region kontrolliert werden, die Mönche wurden zur Durchsetzung administrativer Maßnahmen instrumentalisiert. Anfangs gab es ein beide Städte umfassendes System, das aber uneindeutig war und Doppelbesetzungen von Rängen mit sich brachte. Schon in der ersten Klassifizierung war der Tempel unter den Gozan, und auch bei der Neuordnung unter Ashikaga Yoshinori war er dabei, und bei der Reform des Systems unter Ashikaga Yoshimitsu, als das System in 5 Tempel in Kyoto und 5 Tempel in Kamakura aufgeteilt wurde, erhielt der Kenchou-ji seinen ersten Platz. Und in Bezug auf Kamakura war der Kenchou-ji der wichtigste und bedeutendste Tempel, auf einer Stufe mit dem Tenryuu-ji in Kyoto.

Ein weiteres großes Feuer zerstörte den Tempel im Jahre 1414 fast vollständig. Und noch ein Brand folgte im Jahre 1426. Die verheerenden Schäden brachen die Kraft des Tempels, der nie wieder seine frühere Stellung und Bedeutung erreichte. Das Tokugawa-Shogunat unterstützte den Tempel und sorgte für steten Wiederaufbau nach weiteren Rückschlägen. Insbesondere Tokugawa Ieyasu (1542-1616) förderte den Tempel mit großzügigen finanziellen Zuwendungen und ließ nicht mehr benötigte Gebäude aus Tokyo = Edo zur Wiederherstellung des Kenchou-ji hierher verbringen. Die beiden berühmten Zen-Priester Takuan Souhou und Ishin Suuden hatten als Ratgeber großen Einfluß auf die Tokugawa-Shogune. Auch noch in der späten Edo-Zeit ging es dem Tempel gut, nicht zuletzt dank des Danka-Systems, das bedeutete, daß sich jeder Bürger bei einem Tempel zu registrieren hatte, was eine Beziehung Spendenzahlung gegen religiöse Dienstleistungen begründete. Dieses System diente der Verhinderung des Aufkommens christlicher Infrastrukturen und sicherte den Tempeln das Auskommen. Die ernsteste Bedrohung für die Existenz des Tempels waren erst die Meiji-Reformen nach 1968, als der Staat den Shintoismus förderte und den Buddhismus unterdrückte. Insbesondere das alte Kamakura mit seinen vielen Tempeln ging in dieser Zeit "den Bach runter" und wurde zu einem blutleeren Dorf mit heruntergekommenen, mittellosen Tempelanlagen und sinkender Bewohnerzahl. Die Wakamiya-Oji, die Hauptstraße von Kamakura, war in jener Zeit von Reisfeldern und heruntergekommenen Bauernhäusern gesäumt. Ironischerweise führte der Bau der Eisenbahnlinie von Tokyo nach Kamakura im Jahr 1889 zu einer Revitalisierung der Region und der Stadt, wovon auch die Tempel profitierten. Im 19. Jh. nahm der Kenchou-ji einen spirituellen Aufschwung unter dem Zenmeister Aozora Kandou. Das verheerende Erdbeben des Jahres 1923 beschädigte den Tempel erneut. Zum 750sten Jahrestag der Gründung wurde der komplette Tempel bis 2003 aufwendig renoviert und neu gestaltet. Die letzte Renovierungsmaßnahme erfolgte 2011 und gab dem Karamon neuen Glanz. So wurde der Tempel wieder und wieder erneuert, in größerem Umfang in der Edo-Zeit, wobei die Gebäude entweder wiederaufgebaut oder durch an anderen Stellen abgebaute und hierher passende Gebäude ersetzt wurden, so wurden mindestens 5 Gebäude aus anderen Tempeln im Laufe der Zeit hierher versetzt, um die Strukturen des Tempels wieder zu ergänzen. Im heutigen Tempel stammt nur noch die Glocke im Glockenturm von der ursprünglichen Tempelausstattung.

Insgesamt kann man in diesem Tempel 8 Goshuin erwerben, aber an zwei verschiedenen Stellen. Am Shuin-sho hinter dem Sanmon links bekommt man die drei Goshuin für Jizou Bosatsu (Hauptkultbild), Shaka Nyorai und Binzuru, weiterhin drei Pilger-Goshuin für die 28. Station der Kamakura-Kannon-Pilgerroute sowie für die 9. und 10. Station der Kamakura-Jizou-Pilgerroute. Am einfachsten gibt man am Anfang des Besuchs sein Pilgerbüchlein dort ab und sammelt es nachher beim Verlassen des Tempels wieder ein. Am Hansoubou-Schrein bekommt man zwei Goshuin für Hansoubou Dai-gongen und die Station 11 der Kamakura-Jizou-Pilgerroute, dafür hat man am besten ein Zweit-Goshuin-sho dabei, wenn das andere noch am Eingang befüllt wird, alternativ heißt es am Eingang warten.

|

|

Abb.: links: Kamakura, Präfektur Kanagawa, Tempel Kenchou-ji, Hansoubou-Schrein (am äußersten hinteren Ende am Berghang), erstes Goshuin von zweien, beide rechte unteren Spalten: Datum: Mo, 4.9.2023 = Reiwa 5 nen ku-gatsu yokka. Linke Spalte unten: Kenchou-ji. Mittelspalte oben: Hansoubou, unten: Dai-gongen. Abb. rechts: Kamakura, Präfektur Kanagawa, Tempel Kenchou-ji, Hansoubou-Schrein (am äußersten hinteren Ende am Berghang), zweites Goshuin von zweien, beide rechte unteren Spalten: Datum: Mo, 4.9.2023 = Reiwa 5 nen ku-gatsu yokka. Linke Spalte unten: Kenchou-ji, der rote Stempel rechts unten trägt die Zahl 11, es handelt sich um die Station 11 der Kamakura-Jizou-Pilgerroute.

Rundgang

und Beschreibung: die Abfolge von Toren

Wenn man die Kanagawa

Prefectural Route 21, gelangt man rechterhand zu einem

trapezförmigen, von einer typischen Tempelmauer (ockerfarben mit

weißen Horizontalstreifen) umgebenen Parkplatz, an dessen

Nordecke sich das Tor Tenkamon (Welttor, wörtlich:

Himmel-darunter-Tor) befindet, ein einfaches Satteldachtor. Es

wird auch westliches Außentor genannt, Nishi-gaimon. Die

kalligraphische Tafel hat den Wortlaut "Tenka Zenrin",

sinngemäß "der ganzen Welt Zen-Tempel". Das zweite

Tor ist das Soumon (Haupttor) an der Ostseite des

Parkplatzes, ein aus der Mauerflucht mit einem rechteckigen

Vorbereich nach hinten versetztes Satteldachtor. Dieses Tor wird

auch Kofuku-mon genannt, Tor des riesigen Glücks. Es

wurde 1783 erbaut und stammt aus dem Tempel Hanju-Sanmai-in in

Kyoto und wurde 1940 hierhin versetzt. Die kalligraphische Tafel

über dem Durchgang nennt den Namen "Kofuku-san" (ein

Tempel, der enormes Glück bringt) und basiert auf einer

Kalligraphie von Issan Ichinei Zenji, dem 10. Abt des Tempels.

Die drei Kanji werden von rechts nach links gelesen. Der breite

Weg, der hinter diesem Tor nach Osten führt, wird von zwei

parallelen Gebäuden gesäumt, in denen sich rechts der Ticket-

und links der Devotionalienverkauf befindet; auch Goshuin gibt es

dort im Shuin-sho zur Linken. Wir befinden uns in einem

Grünstück zwischen zwei äußeren Straßen, und hier ist eine

markante Steinsetzung als Monument markiert, der Sazare-ishi.

Am Ende biegt der Weg leicht ab in Richtung Nordosten, und hier steht das weitaus bessere und größere Tor (Sanmon, Tempeltor), doppelstöckig (nijumon-zukuri) mit drei allseits offenen Kompartimenten und im Obergeschoß umlaufender Galerie, das größte Tempeltor in Kamakura. Das rund 20 m hohe und auf 12 tragenden Pfosten ruhende Tor ist Edo-zeitlich und wurde 1754-1775 unter dem damaligen 201. Abt Bansetsu Sekigi errichtet, finanziert durch Spenden aus der ganzen Kanto-Region. Es ist als wichtiges nationales Kulturgut klassifiziert. Das Obergeschoß (Rojo) enthält einen Andachtsraum mit Shaka nyorai und seinen 16 Gefährten, Juu-roku Rakan, und Amida Nyorai inmitten von 500 Rakan (Arhat), Gohyaku Rakan. Sehenswert ist die faszinierende und komplexe Klammerkonstruktion (Tsume-gumi) unter den Dächern. Das Tor wird auch Tanuki-mon genannt, basierend auf der Legende, daß einst ein Tanuki sich in einen Mönch verwandelte und mit seinem Auftreten erheblich zum Spendenaufkommen beitrug. Interessanterweise hat das Tor keinerlei Torflügel und steht immer offen, kann gar nicht verschlossen werden. In einer von vielen möglichen Interpretationen deutet das auf das Prinzip des Mitgefühls im Buddhismus hin, wo niemand abgewiesen oder ausgeschlossen wird, der Hilfe und Erleuchtung sucht. Ursprünglich befanden sich an den Seiten des Tores ein Dai-zazen-dou (eine große Halle für die Sitzmeditation) und ein Dai-jiki-dou (eine große Speisehalle, das Refektorium), die sind heute verschwunden. An einen der tragenden Pfosten gelkehnt findet man eine Sitzstatue von Binzuru. Pindola war einer der 16 Arhats, also der ersten Gefolgsleute des Buddha Shakyamuni, aber er soll sich mit Zauberei befaßt haben und seine starken psychischen Kräfte mißbraucht haben, deshalb darf er nicht in die Gebäude hinein zu den anderen Gefährten. Im einfachen Volksglauben dient er als "Heiler" (Binzuru), man reibt ihn für Gesundung an der dem eigenen Leiden entsprechenden Stelle.

Südlich des Sanmon stoßen wir auf den Glockenturm (Shourou) mit der 2,7 t schweren Tempelglocke (Bonshou), die 1255 von Mononobe Shigemitsu gegossen wurde und damit noch aus der Gründungszeit des Tempels stammt und als Nationalschatz klassifiziert ist. Das Alter ist belegt, weil die Inschrift auf der Glocke den Gründungsabt Daikaku Zenji nennt, außerdem den Tempelnamen Kenchou-zen-ji. Die Glocke ist zwar kleiner als die des nahen Tempels Engaku-ji, aber die meisterhafte Ausführung ist ebenbürtig. Von dem gleichen Meister gibt es noch eine Glocke im Tempel Jiko-ji in der Präfektur Saitama, auch diese ist ein Nationalschatz. Der Glockenturm des Kenchou-ji trägt ein besonders beeindruckendes Schilfdach, eine Seltenheit.

Rundgang

und Beschreibung: die Hauptgebäude

Wenn man sich nicht sicher

ist, welcher Richtung des Buddhismus ein Tempel angehört,

empfiehlt sich ein Blick auf die Gebäudeanordnung. Hier sehen

wir eine streng achsial ausgerichtete Abfolge von Einzelbauten,

was ganz typisch für Zen-Tempel, insbesondere von Rinzai-Tempeln

ist. Idealerweise würde diese Achse sogar von Süden nach Norden

weisen, was hier aber aufgrund der naturräumlichen Lage im

Talverlauf nicht möglich ist, also verläuft die Achse von

Südwesten nach Nordosten. Wenn wir der Hauptachse des Tempels

folgen, stoßen wir nach Passieren einiger mächtiger und sehr

alter und bis zu 13 m hoher Juniperusbäume (chinesischer

Wacholder, Byakushin, 7 Stück, Familie der Zypresse =

Ibuki) mit schrundiger Rinde und einem Stammumfang von 6,5 m in

Brusthöhe (der Legende nach von Lanxi = Daikaku Zenji gepflanzt,

der die Samen aus China mitgebracht haben soll, demnach wären

die Bäume mehr als 760 Jahre alt und hätten alle verheerenden

Brände des Tempels überlebt) nacheinander auf die Haupthallen,

erst auf die kleinere, zweistöckige Buddha-Halle (Butsuden)

mit Walmdach, in der innen als Hauptkultbild (Honzon) eine große

Buddhastatue (ein mit Podest knapp 5m hoher sitzender Jizou

Bosatsu = Ksitigarbha) von zwei Bronzelaternen flankiert wird und

die rechts und links der Statue sehenswerte Schnitzereien der

Ramma aufweist. Diese Halle (national wichtiges Kulturgut) stammt

aus der frühen Edo-Zeit (Bauzeit zwischen 1624 und 1644) und

wurde 1647 hier aufgebaut, sie ist jedoch ein paar Jahre älter

und stammt ursprünglich aus dem Zoujou-ji in Shiba (Edo/Tokyo),

einem eng mit der Tokugawa-Familie verbundenen Tempel der Lehre

des Reinen Landes (Amida-Buddhismus), der Jodo-shu angehörig.

Diese Halle diente dort als Mausoleum (Otamaya) für Ogou no

Kata, alias Suugen-in, der Frau von Tokugawa Hidetada. Mit der

Translozierung erfolgte ein totaler Funktionswechsel. Die Halle

besitzt eine sehr schöne Kassettendecke mit einer erhöhten

Fläche in der Mitte, bemalt mit Vögeln und Blumen, alles in

Originalzustand und stilistisch mit der reichen Farbigkeit und

Ornamentik noch der Momoyama-Zeit verhaftet. Diese Halle ist die

vierte in dieser Funktion in der Tempelgeschichte. Hier finden

wichtige buddhistische Gedenkveranstaltungen statt, außerdem

Shukushin (Gebet für ein langes Leben des Kaisers) jeweils am 1.

und am 15. des Monats, Kaisan Reigetsu-ki (monatliches Andenken

an das Ableben des Gründers Rankei Douryuu) am 23. und 24. jeden

Monats und Kaisan-ki (jährliches Andenken an das Ableben des

Gründers Rankei Douryuu an seinem eigentlichen Todestag). An der

linken Seite steht ein Regal mit speziellen Schuhen, die die

Mönche während bestimmter Zeremonien tragen (Shutto-gutsu).

Die 2,40 m hohe sitzende Jizou-Figur ist vermutlich nach dem Brand von 1414 angefertigt worden und stammt aus der Muromachi-Zeit. Es ist ungewöhnlich, einen Jizou in einem Zen-Tempel als Hauptkultbild zu finden. Vermutlich hängt das mit der düsteren Vorgeschichte dieses Tals zusammen, denn dort befand sich in der Vor-Tempel-Zeit eine Hinrichtungsstätte, wo es als Vorläufer einen Tempel namens Shinpei-ji gab. Das Tal wurde Jigoku-dani genannt, Höllental, mit "jigoku" = Hölle (Kanji für Erde und Gefängnis) und "tani" = Tal, Schlucht. Jizou ist die Zuflucht für all diejenigen, die in Gefahr sind oder die verloren sind, und auch für diejenigen, deren Weg in die Hölle vorgezeichnet ist. Entsprechend gibt es in diesem Tal eine historisch verwurzelte starke Jizou-Verehrung, was sich in den vielen vorhandenen Statuen manifestiert. neben dem Hauptkultbild gibt es in der Halle mehrere andere Jizou-Statuen, den Shinpei-Jizou und Saita-Jizou und viele weitere gußeiserne Jizou-Figuren. Weiterhin werden in der Halle fünf Figuren der aus dem Taoismus stammenden Wächtergottheiten Garanjin aufbewahrt, die hier als Beschützer der Tempelanlage dienen (wichtiges Kulturgut).

Direkt hinter der Buddha-Halle steht die ebenfalls zweistöckige, aber größere Dharma-Halle Hattou (auch Hodou, Halle des Rechts) mit einem Irimoya-Dach, mit mehreren Statuen und einem riesigen Drachengemälde (Unryuu-zu, Wolken-Drachen-Gemälde) an der Decke, das 2003 zur 750 Jahr-Feier des Tempels von dem Nihonga-Künstler Koizumi Junsaku (1924-2012) gemalt wurde. Diese zweite Halle, die aus dem Jahr 1814 stammt und damit spät Edo-zeitlich ist, ist das größte Holzgebäude in Ostjapan. Sie ist als national wichtiges Kulturgut klassifiziert. Hier finden größere öffentliche Zeremonien statt. Entsprechend ihrer grundlegend anderen Funktion dient hier die rückwärtige Plattform nicht dem Aufstellen heiliger Statuen, sondern als Podium des Abtes für Lehrvorträge oder Übungsanleitungen. Ursprünglich gab es in dieser Halle sogar gar kein Kultbild, doch dann hielt eine tausendarmige Kannon (Senju Kannon) Einzug und wird nun als Hauptkultbild der Dharma-Halle verehrt. Die kalligraphische Tafel über dem Eingang trägt den Wortlaut "To-kai-ho-kutsu", wörtlich: Dharma-Halle des östlichen Ozeans, nach einer Kalligraphie des chinesischen Priesters Chikusai. Zen-Praxis wird hier nicht mehr geübt, das wurde in den Seirai-an verlagert.

Dahinter gelangt man zum inneren Bereich mit den Quartieren für den Abt und die Mönche. In direkter Verlängerung der Hauptachse befindet sich das zweistöckige Wohn- und Verwaltungsgebäude (O-kuri, Ou-kuri, auch Dai-kyaku-den = große Gäste- und Empfangshalle). In Verlängerung folgt ein weiteres zweistöckiges Gebäude (Tokugetsurou) mit Galerien, das bereits an den Garten mit seiner Teichanlage stößt und dessen südöstliche Begrenzung darstellt. Das Gebäude wurde 2002 errichtet. Links davon befindet sich eine einstöckige, quer angeordnete Halle klassischer Bauart mit Irimoya-Dach und rechteckig vorgezogenem Vordach, das ist das Abtsquartier (Hojo, Houjou), das auch Ryuu-ou-den genannt wird, Halle des Drachenkönigs. Früher lebte hier der Abt des Tempels, heute wird die Halle für Zen-Meditationen (Zazen, Sitz-Meditation) benutzt. Das Gebäude wurde 1940 aus dem Tempel Hanju Sanmai-in in Kyoto hierher versetzt, für den es 1732 erbaut wurde und wo es früher als Haupthalle diente (genau wie das Soumon, s. o.). Früher wurde die Halle am alten Standort zur Aufbewahrung der Sterbetafeln (Ihai) der kaiserlichen Familie benutzt. Innen wird heute am neuen Standort als Kultbild ein Shaka Nyorai verehrt (Buddha Shakyamuni, historischer Buddha), in der speziellen Form Hokan Shaka, ein juwelengekrönter Shakyamuni. Der Houjou hat einen in den 1990er Jahren erbauten Annex für die Teezeremonie, Shiunkaku genannt, Pavillon der purpurnen Wolke, shi = purpurviolett, un = Wolke, kaku = Pavillon.

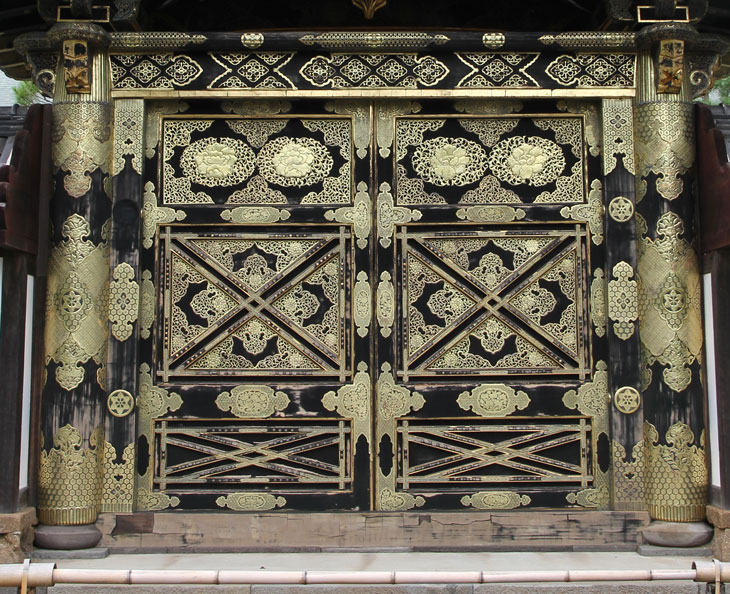

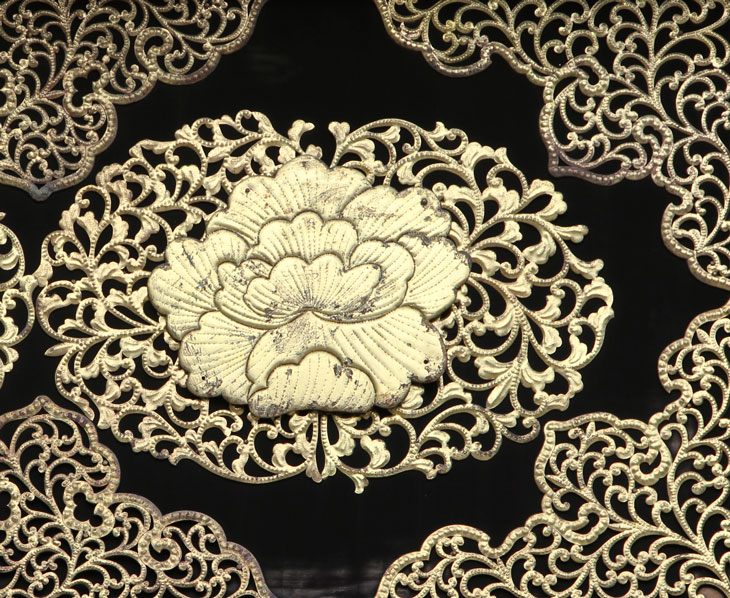

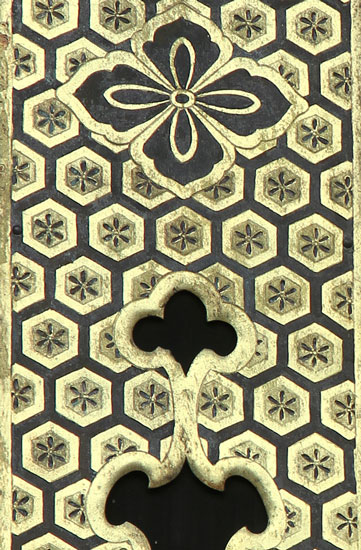

Im Südwesten steht in gerader Flucht vor dem Aufgang zur Halle das Karamon (chinesisches Tor), ein mit kunstvollen vergoldeten Ornamenten verziertes, vierbeiniges Tor mit geschweiftem Dach, eingebaut in einen ca. 30 m breiten Tempelmauerabschnitt, wobei ein rechteckiger Vorplatz vor dem zurückgesetzten Tor durch angesetzte Mauerstücke gebildet wird. Das als national wichtiges Kulturgut eingestufte Karamon stammt ursprünglich aus dem Zoujou-ji in Edo/Tokyo, einem Tempel der Lehre des Reinen Landes (Amida-Buddhismus). Zusammen mit der Buddha-Halle, als deren Zugangstor es ursprünglich diente, wurde das 1628 errichtete Tor hierher transferiert. Ursprünglich führte es dort zum Mausoleum (Otamaya) für Ogou no kata. Ein alternativer Name für das Tor ist Chokushimon, Tor für die kaiserlichen Boten. Das Tor, das stilistisch noch der Momoyama-Zeit verhaftet ist (Muko-karahafu-Stil), wurde 2011 aufwendig renoviert. Es kontrastiert mit seinem üppigen, überbordenden, blendenden goldenen Dekor mit der edlen Schlichtheit der Tatami-Räume im Houjou dahinter. Stilistisch ist es verwandt mit dem Butsuden, dessen Zugang es am alten Standort bildete, denn auch dort sind die aus Metall angefertigten Ornamente wiederzufinden.

Zwischen nördlich verlaufender Straße und Bach einerseits und der Halle Hattou befinden sich ein überdachter Rastpavillon und eine Baracke mit sanitären Anlagen. Die hinter dem Hojo gelegenen Tempelgärten wurden ursprünglich vom Gründungsabt Daikaku Zenji angelegt, bereits mit einem zentralen Teich. In der Edo-Zeit wurde der Garten umgestaltet und bekam eine Insel im Teich, zu der eine Brücke führte. Kiefern und Felsen wurden in Moosflächen rings um den Teich arrangiert. Im Hintergrund dient der Hansoubou-Hügel als "geborgte Landschaft" (shakkei). Diese Neuanlage mit dem berühmten Moos-Garten wird dem Zenmeister, Gartendesigner und Poeten Musou Kokushi (Musou Soseki, 1275-1351) zugeschrieben. Der als nationale histörische Stätte geschützte Garten schließt den Haupttempel nach Nordosten ab. Die Form des Teiches (Shin-ji-ike, alternativ Sanpeki-chi nach der grünen Farbe, mit der sich die umstehenden Bäume im blauen Wasser spiegeln) lehnt sich an diejenige des Schriftzeichens (ji) Kokoro = Shin = Herz, Geist an, also Herz-Schriftzeichen-Teich. Der Gebrauch von viel Moos und wenigen Pflanzen und Materialien ist typisch für die Zen-Gartenkunst und erzeugt eine ruhige Ausstrahlung. Im Jahre 2003 wurde der Garten anläßlich der 750-Jahr-Feier grundlegend renoviert. Sanmon, Butsuden, Hatto und Karamon sind als national wichtiges Kulturgut eingestuft.

Rundgang

und Beschreibung: die Subtempel

Dieser Haupttempel wird von

zahlreichen Subtempeln (Tachu) umgeben. Südlich des Sanmon liegt

noch vor dem Glockenturm der Myoukou-in (nicht zu

besichtigen). Hinter dem Glockenturm führt ein weiteres

Satteldachtor (Suuzanmon) zu einem in Richtung Südosten

verlaufenden Weg, und dort führt das Tor Seiraimon (ursprünglich

auch aus dem Zoujou-ji in Shiba (Edo/Tokyo), das dritte von dort

stammende Gebäude) zu dem Subtempel Seirai-an mit der

Halle Shiyodou und dem Senmon-dojo; wenn man dem Weg weiter

folgt, kommt man zu einem Friedhof. In diesem Bereich, der

ebenfalls nicht besichtigt werden kann, befindet sich auch die

Gründerhalle (Kaisandou) ganz am östlichen Ende des

Subtempels, wo Rankei Douryuu verehrt wird. Im Süden liegt die

Daitetsu-Halle. Auch die Trainingshalle für die Mönche (Zendou)

kann nicht besichtigt werden. Zurück auf dem Hauptweg, erreicht

man als nächstes den Doukei-in (nicht zu besichtigen).

Wechseln wir auf die Nordseite des Tempelkomplexes: Nördlich der

äußeren Tore liegt ein Schulgebäude (Kamakura Gakuen), dann

kommt man zum Houju-in, zum Ryuuhou-in und zum Tengen-in,

jeweils mit eigenem Friedhofsbereich und alle nicht zu

besichtigen. Im Nordosten liegt hinter den Tempelgärten (Kenchou-ji-teien)

der Shoutou-in/Seitou-in (nicht zu besichtigen). Vom

Hauptweg kann man nach rechts abbiegen: Über den Shouju-an

kommt man zum Kaishun-in, der auf einem Hügel an einem

kleinen See (Daikaku-ike) liegt. Dieser weit entfernte

Subtempel entstand 1334 und beherbergt eine Statue von Monju

Bosatsu; er ist wie alle aktiven Subtempel nicht zu besichtigen.

Früher besaß der Tempelkomplex zwei Quellen, Kinryu-sui und

Furo-sui, die zu den fünf berühmten Quellen von Kamakura

gehörten. Beide sind mittlerweile versiegt.

Rundgang

und Beschreibung: der Schutz-Schrein des Tempels

Wenn man an der letztgenannten

Abbiegung nicht nach rechts, sondern geradeaus geht, kommt man

über eine steile Treppe nach ca. 250 Stufen zum hochgelegenen Hansoubou-Schrein,

der rechterhand noch eine Jizou-Halle besitzt (Jizou-dou).

Der Name "Han-sou-bou" bedeutet soviel wie "halber

Mönch/Priester". Das bezieht sich auf eine Tempellegende,

in der ein alter Mann nach seinem Tod jemandem als Mischwesen im

Traum erschien, halb Priester, halb normaler Mensch mit den

Zügen eines Tengu. Auf dem Weg zum Schrein, der als

Beschützerschrein (Chinju) für den Tempel fungiert, passiert

man eine Mushizuka-Skulptur (Insekten-Hügel) und Reihen von

Kirschbäumen der Sorte Kirigaya-sakura, eine in Kamakura

entstandene Varietät. Der Hang ist mit etlichen phantasievollen

Plastiken (restaurierte Tengu-Statuen) zwischen der Bepflanzung

besetzt. Das sei Gelegenheit, einmal kurz auf diese Wesen

einzugehen: Ten-gu bedeutet wörtlich soviel wie Himmels-Hund.

Das überrascht und leitet irre, denn aufgrund der Vogelschnäbel

assoziiert man Krähen und andere Vögel, aber nicht Hunde. Der

Name leitet sich vom chinesischen Tiangou ab, mit dem kosmische

Ereignisse bezeichnet wurden, die unerklärlich waren, wie Mond-

und Sonnenfinsternisse: Ein Hund jagt hinter den Gestirnen her

und frißt sie, daher die Verdunkelung. Auch Kometen waren ein

Phänomen, das von Himmelshunden ausging. In Japan wurde daraus

etwas ganz Anderes.

Tengu sind Wesen, die zwar einen menschlichen Körper haben, der meist in die traditionelle Gewandung der Yamabushi (Bergasketen) gekleidet ist, insbesondere die charakteristischen Kopfbedeckung Tokin (eine Art Kopftuch mit Lappen über der Stirn) tragen, die aber auch Flügel besitzen, mit denen sie ganz flink von einem Ort zum anderen fliegen können. Im wesentlichen können Tengu daher der großen Gruppe der Yokai (Youkai, Dämonen und Fabelwesen) zugerechnet werden, aber sie haben nach heutiger Wahrnehmung kein böses Wesen. Sie sind einfach nur ein bißchen unheimlich und treiben Schabernack, sie sind aber nicht hinterlistig oder übelgesonnen. Sie stiften ein bißchen Unruhe, und das ist ein unangenehmer Gedanke im geordneten Japan. Im Laufe der Geschichte schwächten sich die mit Tengu assoziierten Fähigkeiten jedoch immer mehr ab, aus anfangs echt gefährlichen, grausamen und aggressiven Wesen, die Mönche und Kinder entführen und schädigen konnten und die auch mal Meister der Kampfkunst sein konnten, wurden weniger gefährliche Unruhestifter, die z. B. wertvolle Dinge stehlen und horten, und aus diesen wurden Wesen, die ein bißchen Schabernack treiben, und schließlich stehen in der Neuzeit die humoristischen Züge deutlich über der Anrichtung von möglichem echtem Schaden.

Tengu leben abseits menschlicher Lebensräume in abgelegenen, dichten Wäldern und vor allem in Gebirgen, in kleinen Höhlen an Klippen und steilen Abhängen und auf der Spitze hoher, heiliger Berge. Aufgrund der Kleidung gelten Tengu als Mönche, die Mist gebaut haben, in Sünde verfallen sind (viele entsprechende Legenden sind im Konjaku monogatari zu finden) und deswegen transformiert wurden, vermutlich, weil der normalen Bevölkerung die Yamabushi mit ihren anscheinend über die Fertigkeiten normaler Sterblicher hinausgehenden Fähigkeiten auch ein wenig suspekt waren. Tengu bringen auch mal gerne rechtschaffene Mönche von ihrem geraden Weg ab. Ein Mensch mit verdorbener Seele, mit einem Herzen voller antibuddhistischer Eigenschaften wie Wut, Rachsucht, Stolz oder Ketzerei kann nach dem Tod zum Tengu werden, weil die Seele aufgrund ihres Karmas nicht erlöst werden kann. Insofern sind diese mythologischen Figuren eine Manifestation intensiver menschlicher Gefühle weit abseits des buddhistischen Ziels. Die Verehrung von Tengu ist zugleich Ausdruck der Angst, zu fallen und vom rechten Weg abzukommen. Diese Mischung aus Furcht und Verehrung ist ein typischer Zug des Umgangs der Japaner mit den Tengu. Dazu verehren die Yamabushi esoterische Götter in Tengu-Gestalt, z. B. Izuna Gongen oder Akiba Gongen. Und Tengu sind auch ein Mittel der Bevölkerung, mit der Macht des Klerus umzugehen, indem man die Idee pflegt, daß auch diesen Herren mal was Unangenehmes passieren könnte und sie in einen Tengu verwandelt werden könnten, eine Art Ventil zum besseren Ertragen des Klerus und seiner Ansprüche.

Es gibt prinzipiell mehrere Arten von Tengu. Hier sehen wir die Karasu-tengu, kleine Krähen-Tengu mit Vogelschnabel. Der Schnabel unterstreicht die Vogelähnlichkeit und die Flugfähigkeit. Auch die Legende, daß alle Tengu aus Eiern schlüpfen, ist nichts anderes als eine weitere Unterstreichung der Fähigkeit des blitzschnellen Ortswechsels, vogelgleich eben. Sie werden auch als Ko-tengu (kleine Tengu) bezeichnet stehen in der Hierarchie tiefer als die höhere Kaste der Dai-tengu, großen Tengu mit beeindruckender Gestalt und mit riesigen, langen, oft phallischen Nasen und rötlichem Gesicht. Sie werden auch Hanataka-tengu genannt, Langnasen-Tengu, wörtlich hana = Nase, taka = hoch, überdurchschnittlich, ten = Himmel, gu = Hund. Je länger die Nase ist, desto mehr Macht hat dieser Tengu. Karasu-tengu und Dai-tengu haben ein ganz unterschiedliches Wesen, und ihnen werden auch unterschiedliche bevorzugte Wohnorte angedichtet. Die Karasu-tengu leben eher in kleinen Höhlen an Felsen oder steilen Abhängen so wie hier, und die mächtigeren Dai-tengu leben eher auf den Berggipfeln. Seit ca. 1600 wurden Europäer (Namban, südliche Barbaren) in Tengu-Gestalt dargestellt oder Tengu als Europäer mit den langen Nasen, auch dies eine Überschneidung des Unheimlichen, des Unruhe Stiftenden. Eine andere eher niedrige Gruppe von Tengu sind die Baumblatt-Tengu (Konoha-tengu). Tengu sind auch heute noch beliebte Figuren in Manga und Anime und wegen ihrer uneindeutigen Natur, ihrer Ambivalenz als Freund und/oder Feind des Menschen, ihrer magischen Kräfte und ihrer Ungezähmtheit ein gerne genutztes Stilmittel in der Populärkultur.

Der Hansoubou-Schrein, in dem Hansoubou Dai-Gongen verehrt wird, wurde 1890 auf Betreiben des Abtes Aozora Kandou hier errichtet. Der Schrein stammt ursprünglich aus dem Tempel Houkou-ji in der Präfektur Shizuoka. Von der obersten Terrasse aus hat man einen guten Blick über die Stadt bis zum fernen Meer, deshalb wird sie auch Sagamiwan-Miharashi-dai genannt, Plattform (dai) zum Sehen (mi) bzw. für die Aussicht (Miharashi) der bzw. auf die Sagami-Bucht (Sagami-wan). Die kleine Aussichtsterrasse links vor dem Schrein wird Fuji-mi-dai genannt, Plattform (dai) zum Sehen (mi) des Berges Fuji-san im fernen Westen, was nur an sehr klaren Tagen möglich ist und an diesigen oder regnerischen Tagen graue Theorie ist, denn es sind immerhin 75 km bis dahin. Am Schrein werden eigene Goshuin gewährt. Vom Jizou-dou, der über eine kleine Treppe mit einfachem Torii erreicht wird, aus kann man zur Aussichtsplattform Shojoken hinaufsteigen, 114 m über Meeresniveau, mit phantastischer Sicht bis zum Meer bei gutem Wetter, und dort erreicht man den Ten-en-Wanderweg, der in West-Ost-Richtung 1,7 km lang ist und unterwegs zu unzähligen Höhlen führt, in deren Nähe es noch eine 700 m lange Abzweigung nach Süden gibt. Hinter dem Mount Ohira Observation Deck geht der Weg noch viel weiter nach Osten und Südosten; dieser Wanderweg führt u. a. auch bis zum Tempel Zuisen-ji (ca. 1 h). Das ist einer der vielen durch vergleichsweise wilde Natur führenden Wanderwege in und um Kamakura herum, die trotz ihrer Zivilisationsnähe richtig abenteuerliche Wegstrecken sind und von denen man einige unbedingt ablaufen sollte. Man sollte aber nicht unterschätzen, daß man trotz der Nähe zur Stadt eine Karte oder sonstige Orientierungshilfe unbedingt dabei haben sollte und ausreichend Wasservorräte mitnehmen sollte, denn schon nach wenigen Schritten steht man allein in ursprünglicher und undurchdringlicher Natur und ist immer wieder überrascht, wie abrupt und schlagartig der Übergang von bebautem Stadtrand in unwegsames Dickicht stattfindet.

Somon (Soumon)

Sanmon (Tanuki-mon)

Karamon

Literatur,

Links und Quellen

Lokalisierung auf Google Maps:

https://www.google.de/maps/@35.3315412,139.5548399,19z?entry=ttu - https://www.google.de/maps/@35.3314912,139.5545939,205m/data=!3m1!1e3?entry=ttu

Webseite des Tempels: https://www.kenchoji.com/

auf den Seiten von Tessa-Karina Inoue / Tews: https://wanderweib.de/kenchoji-tempel/

auf Foundjapan: https://foundjapan.jp/en/1802_kenchoji/

auf Kanpai: https://www.kanpai.fr/kamakura/kencho-ji

Die Gärten des Kenchou-ji auf Japanese Gardens: https://japanesegardens.jp/gardens/famous/kencho-ji/

Webseite des Rinzai-Zen-Buddhismus: https://zen.rinnou.net/head_temples/04kencho.html

Der Kenchou-ji auf Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Kench%C5%8D-ji - https://de.wikipedia.org/wiki/Kench%C5%8D-ji

Besucherfaltblatt des Tempels

Hinweistafeln an den Gebäuden

auf Japan Guide: https://www.japan-guide.com/e/e3104.html

auf Japan Travel: https://www.japan.travel/de/spot/1584/

auf Kanpai-Japan: https://www.kanpai-japan.com/kamakura/kencho-ji

auf Travel Gaijinpot: https://travel.gaijinpot.com/kenchoji-temple/

auf Japan 365 days: https://www.japan365days.com/kamakura_kenchoji.php

auf Japan Travel: https://en.japantravel.com/kanagawa/kamakura-camera-kenchoji-temple/68952 und https://en.japantravel.com/kanagawa/kencho-ji-temple-in-spring/6214

Webseite der Präfektur Kanagawa: https://trip.pref.kanagawa.jp/de/destination/kenchoji-temple-main-temple-of-kenchoji-school-of-rinzai-sect/153

Webseite der Stadt Kamakura: https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/visitkamakura/en/places-to-go/temples/kenchoji.html

Tempel in Kita-Kamakura: https://www.kcn-net.org/e_kama_history/kitakamakura/kitakamakura_2.htm

Bernhard Scheid: Tengu - japanische Vogelmenschen, im Projekt

Religion in Japan https://religion-in-japan.univie.ac.at/Handbuch/Mythen/Daemonen/Tengu und https://religion-in-japan.univie.ac.at/Kamigraphie/Tengu

Sebastian Schuster: Japanische Yokai - der Tengu https://japanmeineliebe.de/2023/02/12/japansicche-yokai-tengu/

Japan Experience über Tengu: https://www.japan-experience.com/de/preparer-voyage/savoir/comprendre-le-japon/tengu-demon-japon

Japanwelt über Tengu: https://www.japanwelt.de/blog/tengu-japanischer-vogelmensch

Wikipedia über Tengu: https://de.wikipedia.org/wiki/Tengu - https://en.wikipedia.org/wiki/Tengu

Nadine Suchan auf Sumikai über Tengu: https://sumikai.com/japan-erleben/geschichte/tengu-japan-293278/

Mariko Miki, Sae Yamane: Kamakura & Enoshima: A Japan Guide

to Nature, Culture, and Community, LOCAL FOCUS Vol. 1, Verlag:

The Blue Co. Ltd, 2. Auflage 2019, 212 S., ISBN-10: 4991060516,

ISBN-13: 978-4991060519 S. 177-178

Kamakura Today https://www.kamakuratoday.com/e/index.html, 2002, https://www.kamakuratoday.com/e/spot_kenchoji.html

Kencho-ji, Teil (2): Photos von Butsuden und Dharma-Halle - Kencho-ji, Teil (3): Photos von Shoro, Hojo und Hansobo-Schrein

Andere Artikel über Japan lesen

Andere Länder-Essays lesen

![]() Home

Home

©

Copyright bzw. Urheberrecht an Text, Graphik und Photos: Bernhard

Peter, alle Photos 2023, Text 2025

Impressum